编者按

11月20日,大众网德州记者站“走近‘第一书记’,共建美丽乡村”报道组来到武城县李家户镇,采访和了解来自省气象局的四位“第一书记”李峰、孙国晓、郭海涛和黄志涛在该地四个村子的扶贫帮扶工作。四位第一书记到任后,从基础设施抓起,铺就“幸福路”;转变种植模式,推广大棚种植;同时结合自身单位优势,把气象知识推广入村,让“看天种地”有了新的含义。这些村民原本想都不敢想的变化,让原本贫困的村子走上了一条“跳跃式”的脱贫之路。

大众网记者 满志旺 翟岩

张庄村新建的石桥

架坚桥铺平路 便利交通让村民“走”出去

“看看现在这桥,多结实。”张庄村的村民陈振祥站在一座崭新的用石块砌成的桥上说,“这可是我们进出村子的必经之路,所以对我们来说这桥的意义非常重要。”

然而谁能想到,就在一年之前,在河面上的桥还是一座已经“服役”了二三十年的危桥。记者了解到,这座桥原本是一座主体由砖砌成的拱桥,在经过多年的使用之后,已经变得残破。终于在2012年的夏天,一场大雨的冲刷让桥体松动,部分位置甚至出现了垮塌,桥面宽度只剩下原来的一半。“我们不是不知道这座桥危险,可是对于我们这样贫穷的村子,哪里还有钱来修桥呢”张庄村主任陈安江无奈的说。

此时正值省气象局雷电防护技术中心工程师的“第一书记”黄志涛进驻村子,他立刻筹措资金10万余元,找设计院的专家设计桥梁,把一座新桥架在了张庄通向外界的路上,使得村民们进出村子终于变得顺畅。张庄小学的老师刘东昌笑着说:“以前我和孩子们经过这座桥时都是担惊受怕的,但是看看现在这桥,就算一辆坦克碾过去,也准保毫发无伤。”

与张庄之前的危桥类似,在魏庄村,村民们饱受出村道路坎坷的苦。“我们原本出村的路可以说是晴天一身土,雨天一身泥,坑坑洼洼。我们种的作物运不出去,买的东西拉不进来。之前我们想要种植一些瓜果,可是要想把东西运出去,还不知道要颠坏多少。”然而自从省气象局科技与预报处副处长李峰进驻村子后,立刻着手修路,等路修好后,激动的村民甚至立碑庆祝。村支书陈玉申打趣的说:“这条路现在可是我们的宝贝,有时看到外村人路过我们都舍不得让他们走哩。”

魏庄村“第一书记”李峰(右一)在和村支书交流大棚西红柿种植

刘王庄村的合作社养牛场

种大棚扩养殖 合作社让村民“富”起来

路修好了,可怎样才能让村民富起来呢?为了找到一条适合村子发展的道路,李峰与其他三位第一书记一起带着村干部前往胶东、河北等地农村进行学习。最后,李峰找到一条种植大棚的路子。“我们这些大棚目前都是种植的西红柿,天然无公害,摘下来拿手擦擦就能吃。”村民王俊仓说,“一个大棚就要6万多元,之前我们并不敢贸然投入进行西红柿大棚种植,心里没谱。可第一书记告诉我们能为我们提供扶贫互助资金一个大棚补助五千,并且找农业专家指导,我的心里瞬时就踏实了,决定搏一把。”

如今已经是王俊仓西红柿大棚种植的第二年,“去年效益还不错,估计今年就能回本了,运气好还能赚一些。等到了明年,就是纯利润了。”王俊仓看着大棚内逐渐变红的西红柿就像看到了希望一样,眼神中都焕发出光彩。

而在刘王庄,作为省气象局后勤服务中心办公室主任的“第一书记”孙国晓则大力促进村内养殖业的发展。该村虽然本就有着发展养殖业的传统,但是大多规模小,效益低。如何才能提升效益成了摆在孙国晓面前的难题。最后,孙国晓在考察外地的先进模式,经过论证之后,决定走一条养殖合作社的道路。以养牛为例,在村内成立了奶牛养殖合作社,该合作社由五户村民组成,他们原本都是家里紧养了十几头奶牛的村民,但是现在已经发展成了拥有430余头奶牛的大厂,不仅设备齐全,更是与德州市一家著名奶企合作,利润逐渐提升,年利润已超百万。“多亏了孙书记的带领,不仅为我们筹措资金,帮助贷款,还为了我们奶牛场的选址忙前忙后,现在奶牛场的成功有一半要归到孙书记身上了。”奶牛场的一位“股东”李玉波说。

像这样的合作社在刘王庄还有很多,如养鸡合作社、养猪合作社,这些都在推动者村内产业经济的发展,真正让村民脱了贫,走上致富路。

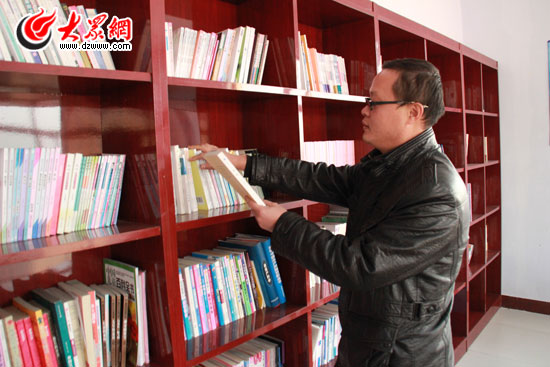

李家户村“第一书记”郭海涛在整理阅览室的图书

气象大喇叭“村村响” “看天种地”有了新含义

作为地势低洼的易涝区,武城县每年都因洪涝灾害给农业生产带来重大损失,及时的天气预报服务对农民的农作有至关重要的作用。为此,省气象局的“第一书记”们驻村后,积极筹建当地农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系,建立了相应的气象灾害预警信息综合发布平台,加强农村气象预警大喇叭等气象灾害预警信息发布传播设施建设,让村民足不出户就能及时地了解当地气象信息,保证村民们有针对性地根据天气变化信息安排生产,减少自然灾害对农业的影响,为当地“三农”工作撑起一片天。

“以前了解天气情况还得看电视才知道,现在有了气象预警大喇叭,无论是在村里还是在田里,大喇叭里一喊,大家伙都能听到最新的天气预报,特别是每逢刮风下雨时,对种田、种大棚的村民早安排、早防范,减少了不少损失。”魏庄村村支书陈玉申所说的气象预警大喇叭,就是省气象局“第一书记”们在扶助村中建立的气象灾害预警信息综合发布平台,让村民在村里就能享受到跟城市一样的气象服务。就在今年6月份,“第一书记”们还开展了麦收期气象服务,为李家户镇及帮扶村及时提供准确的麦收期天气预报。

“为做好李家户镇气象防灾减灾工作,我们将一部人影火箭发射架及炮弹10万元经费项目配备李家户镇,积极开展人工影响天气工。并将中国气象局山洪项目县级预报业务平台14万元投入武城县,做好当地中小河流气象灾害防御工作。”作为省气象局大气探测技术保障中心工程师的李家户村“第一书记”郭海涛告诉记者,在建立气象灾害防御体系的同时,他们还积极争取中央财政“三农”服务专项资金,今年武城县获得了开展农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系建设专项经费60万元,将李家户镇及魏庄、李家户、刘王庄、张庄打造成“两个气象体系”重点示范点。

除此之外,省气象局“第一书记”们还在帮扶村开展了丰富多彩的防灾减灾日宣传活动,并举办气象防灾减灾科普讲座,开展了气象科普片播放、防灾减灾知识问答,发放了气象科普手册和防灾减灾知识读物,受到了村民的热烈欢迎。