□记者张双双通讯员王尧摄影报道

弱障儿童是社会的弱势群体,他们是千万孩子中的一小部分,却是一个家庭的幸福“软肋”。1998年,袁敬华为了让聋儿上学,费尽周折在夏津县成立了一所聋哑学校。16年后的今天,呈现在记者眼前的已是一个“四位一体”的综合特殊教育学校,在校生520余名,不仅有聋儿,还有自闭症儿童、智障儿童以及脑瘫儿童。针对这些特殊的孩子们,袁敬华带领全校老师采取特殊的教育教学方式,进行专门的校园设施建设,十几年来一直如此。

特别教学方式:医教结合助聋儿走入正常社会

2013年初,坐落在双鸿路上的夏津县特殊教育学校新校启用,也是山东省慈善总会聋儿语训康复基地。如今,这里已成为全国知名聋儿语训学校,全国11个省的孩子在此接受康复治疗,聋儿康复训练的有效率达100%,几百名聋儿走上正常求学之路。

据学校副校长王子坤介绍,目前在校聋儿数量占到学生总数的2/5,约有300人,学校根据学生听障的严重程度进行分班教学,以便有针对性的高效学习。所以,班上的学生有时会年龄跨度较大,这也正是特殊学校的“特别”之处。

与一般学校相比,这里的班级教学较为安静。记者注意到,每个聋儿语训班级里,平均1位教师带4个学生,所以教师约有140人。教学老师和生活老师各司其职,康复训练和知识学习相结合的教学方式让孩子们得到最全面的教育和照顾。

对于聋儿来说,医学治疗和康复训练是让他们走出无声世界的最佳途径。王子坤介绍,目前学校有自己专业的医疗队伍,在借助助听器等医疗器械的同时,给予聋儿更多专业的康复训练和心理指导,让他们有勇气和能力开口讲话,“我们多做一分,聋儿走上正常求学路的几率就高一分。”

特别设施建设:微型社会”“ 为智障儿童解后顾之忧

学校北边的空地上,一栋建筑正拔地而起,那是学校在建的“托养中心”。

这一概念在全国特殊教育学校领域较为陌生,是针对不能完全康复的适龄智障孩子而建设的特殊疗养场所。目前,学校此项目已经进入了实施阶段。

学校的托养中心并非一般意义上的疗养场所,除去给智障孩子提供一个专业的疗养之地外,更建立了一个小型“社会”,如同一个“微循环”体系,在这里他们可以有自己的一片天地,能够按照他们的节奏生活,也可以做些力所能及的工作。“工疗”和“农疗”是托养中心的亮点之一。据王子坤介绍,托养中心将开辟部分耕地和一个小型加工场地,给达到法定年纪但不能进行更高程度学习的孩子提供一个合适的工作场所,对他们来说是一个微型社会,在一定程度上实现自我价值。

特别预防理念:公益宣传让家长认知自闭症

在夏津县特殊教育学校里,有100多位孩子听力和语言功能正常,但是却很少开口讲话,拒绝与任何人交流,他们是自闭症儿童,是学校里人数增长最快的特殊人群。

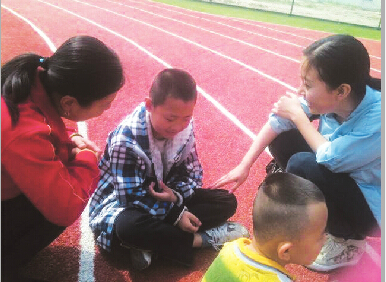

在上午的课间操时间,学校里的大部分孩子都会跟随老师来到操场中央,进行课间活动,但是有一群孩子却坐在操场一角,安静地坐着或蹲着,当记者试图与其中的几个孩子交流时,他们大多快速地转过头去,拒绝与记者交流。

学校里几位生活老师专门负责在这一时段看护这些孩子,尽管他们总是一副“无动于衷”的表情,老师们还是不停地与之交流。

一位老师告诉记者,他们的父母大多一个星期过来一次,有的要半个多月,甚至一个月,因为对这些孩子来说,父母也是“陌生人”。

据王子坤介绍,直到近几年,自闭症儿童才逐渐增多,其实并非发病率升高,而是人们才刚刚开始承认自闭症,尤其是广大农村地区,很多家长认为自家孩子只是“内向”,并未意识到这是一种发育障碍。“或者是根本不想承认,直至延误了最佳治疗时机。”王子坤说。

所以,近几年夏津县特殊教育学校将自闭症的预防和治疗宣传放在了首位,印发大量单页,全校教师走乡串户进行宣传,力求家长们正确面对自闭症,给予孩子及时治疗。

■民情日志

“特殊教育”重点在于“特殊”二字,在师资力量、设施建设、康复训练和教育教学方面都有其明显特殊性,只因为这里针对的是社会上那些特殊的孩子们。

记者在夏津县特殊教育学校的深入走访中,与学校教师和孩子家长交流后意识到,一所特殊教育学校投入最多的并非是物力和财力,而是一份人文关怀和先进的科学理念。

因为聋儿,他们关心国际助听器的最新科研成果;因为智障和脑瘫儿童,他们关注全国先进的托养理念;因为自闭症儿童,他们研究发病原因,关注农村孩子的生活状况。

王子坤说,农村留守儿童成为自闭症发病率较高人群之一,而且此病的最佳治疗年龄在6岁之前,所以告诉家长如何预防和正确面对是治标,治本是如何减少留守儿童数量。

采访结束后记者备感欣慰,幸好有这样一所学校,有这样一群人,一直全力为这些特殊的孩子提供一个专业的学习和治疗场所,让他们最大可能地走入正常社会,带给每个家庭的更是一份长远的幸福。