-

第15期:德州电视台开播

1967年,齐河县广播站购买了一台上海产九英寸黑白电视机,这是德州最早的一台电视机,1969年,山东电视台开始对全省播出,为德州电视事业的发展创造了有利条件。1970年,德州地区广播事业管理局成立,1972年,德州13个县市都有了电视机。 由于德州离省台远,信号弱,即使架设天线,效果也很差,为解决看电视难的问题,德州地区广播事业管理局于1972年提报了“关于在德州市建立小型电视差转台的请示报告”。 1973年10月1日,德州电视台差转台建成开播,有50瓦黑白差转机一部,每星期周三到周日,转播省电视台的节目,为黑白,服务半径5—6公里,初步改善了德州市的电视收看效果。

2015-10-19 -

第14期:德州的报纸沿革

德州的第一张地方性报纸是《北鲁日报》,由德县师范讲习所所长李玉双和教导主任宋达民于1933年创办。社址在南门里道西,也就是目前的蓝天百脑汇附近。报纸四开四版,铅印,每期发行约一千份,稿件来源主要是通过收音机记录国民党电台广播,头版头条一般从国民党官方报纸转载。报纸设《柳湖》、《南风》文艺副刊。《柳湖》由师范教师刘梦霖编辑,《南风》由中共地下党员、敖仓小学校长王力全编辑,他曾利用这个阵地,以诗歌、散文等形式,进行革命宣传活动。 1946年7月1日,《德州时报》创刊,这是德州历史上第一张党报。证号为渤海邮政分局新闻报纸类登记第103号。它四开四版,三日刊,石印,每期发行千余份。实行总编辑负责制。受战局影响,这张报纸于当年10月31日停刊,总共出刊41期。在停刊词中写到:“兹因渤海日报已能及时发行,德市本报奉命与渤海日报合并,以节约人力物力,支援自卫战争”。时报的存在时间虽然不长,但却报道了德州市很多重要的历史事件,如人民代表选举大会的召开,德州市行政委员会的成立,军调处第十三小组在德州的情况等。

2015-10-16 -

第13期:货运舳舻密如鳞甲

京杭大运河德州段,由卫运河和南运河组成,全长141公里,其中:卫运河96公里,南运河45公里。上游有漳河、卫河,两河行至馆陶县相汇后称卫运河,自四女寺水利枢纽节制闸至天津段称南运河。 1292年京杭大运河全线贯通,德州被列为四大漕运码头之一,鼎盛时期,年运粮达400-600万石。当时德州仓辖兑69个州县,其中24个县,直接将粮食交到仓口,年货运量、周转量、吞吐量都占各港口之首,运河上“舳舻首尾相衔,密次若鳞甲”。明朝诗人朱德润曾做诗描绘德州运河:“日中贸易群物聚,红氍碧碗堆成山。商人嗜利暮不散,酒楼歌管相喧阗。” 清代中叶,由于海运逐渐兴起,加以黄、淮、运交会处——清口淤塞,河运逐渐衰落。清咸丰五年(1855),黄河在铜瓦厢决口改道后,运河被埋,至清光绪二十八年(1902)漕运全线停止。进入民国后,由于海运发展和铁路的修筑,加上政局的混乱与动荡,德州段运河更趋残破。

2015-10-16 -

第12期:四大名仓之一

运河四大漕运粮仓分别是:淮安的丰济仓、徐州的广运仓、德州的德州仓、临清的临清仓。 大运河的开通,使德州成为南北水陆交通的枢纽,“控燕云而引徐兖,襟赵魏而带溟岳,神京藉为咽喉,漕艘由之通达”。(明陈亮彩《重修德州城记》)这种特殊的地理位置和便利条件,使德州成为历代仓囤和驻防重地。 金代由于战乱,运河只有德州段保持畅通,金天会七年(1129年),德州设置将陵仓,由御河运豫省粮。元至元二十六年(1289年),开通济州河、会运河后,大运河全线贯通,成为全国南北漕运的大动脉,元政府改将陵仓为陵州仓,并在德州设直捕盗司、达鲁花赤、监支大使等官职,驻扎大量军队统管漕粮运输和安全,年漕运能力由至元二十七年(1290)的151.3万余石,到泰定三年(1326)发展到335.1万余石, 明建都北京后,河北、山东、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南九省对北京有运粮任务,德州被赋予“九达天衢”的美誉,大运河边曾建有“九达天衢”坊。

2015-10-16 -

第11期:因水而美的城市

黄河与运河的交互作用,使得德州水网密布,河渠纵横,具有独特的北方水乡特色,成就了水上明珠之名。 解放初期,德州有大大小小的池塘七十多处。德州人管池塘叫“海子”,大一点的叫“大海子”,小一点的叫“小海子”,除去这个统称,基本都没有它们自己的名称,人们就着附近的地名或人名称作某某地的海子,如:孙家海子、北小市海子、北海子等,更有一条200多米长的南北小路叫海子涯,海子就是德州人生活的一部分。当年有大小海子七十多个,总面积达2.5平方公里,比德州城占地面积的一半还多,总蓄水量近300万立方,点缀在城市的每个角落。 德州的海子不是死水,是通过地下涵道串联在一起的,不仅净化了水质,更起到了蓄水防洪的作用。德州是1946年解放的,解放后对海子的第一次大规模治理是 1948年到 1949年间。当时,赶在运河的枯水期,采取以工代赈的方法调直了杨家圈段运河,同时动土6万多立方,用拆城墙的砖石砌筑成运河护堤3500多米,先后将市内的20多个较大海子,通过地下涵洞串联起来。上世纪五十年代,德州城区里主要的涵洞有三处

2015-10-16 -

第10期:九河

《尚书.禹贡》中记载,当时黄河流至下游后“播为九河”。《尔雅.释水》中指出“九河名太史、复釜、马颊、胡苏、徒骇、简、洁、钩盘、鬲津(今漳卫新河)”。 九河故道经流之地,均在黄河下游,即今河北、山东之间平原上。黄河中下游流经黄土地带,饱含泥沙,夏秋两季时常洪水泛滥。禹疏九河说的就是这里的事情,当时大禹顺水势之自然,三过家门而不入,把主流干道加深加宽,使“水由地中行”,上流有所归,下流有所泄,使九河不至为患,东方水患得到治理,于是人民可以“降丘宅土”,发展农业生产。正如《孟子.滕文公上》所载:“禹疏九河,瀹济漯而注诸海”,“然后中国可得而食也”。禹疏九河是大禹治水期间在北方治理洪水时遇到的第一个大问题。 这些河流除无确切考证者外,至今有5条仍在德州境内,即:徒骇、简、钩盘、鬲津、马颊。

2015-10-16 -

第9期:铁路取代了航运

1912年11月,一列头顶黑烟,肚子里烧着煤炭的小火车,喘着粗气,行驶在鲁北平原上,就在德州的老百姓惊讶于这个铁家伙是何方怪物的时候,津浦铁路全线通车了。 随着客流一年年攀升,货运一天天畅旺,铁路迅速取代了运河的航运地位。原先名不见经传的村庄,尚未开始憧憬未来的普通老乡,一夜之间被笔直的钢轨改变了生活。 津浦铁路全长1105公里,德州境内139公里,以枣庄市峄城区韩庄运河桥为界,分南北两段各设工程局建筑。南段勘测由英国总工程司德纪、北段由德国总工程司德浦弥勒分别负责,每公里造价9万元。1908年6月,德国人开始修建津浦铁路,设计标准为单线、蒸汽机车牵引,枕木大多购自美国和日本,未防腐。施工期间,德州至黄河北岸一段,材料从德州陆运,并自鹊山至禹城站间修运料便线62公里。 1910年,德州站建成。这是一座中西风格混合的两层建筑,高翘的宫殿式屋檐与西式的屋脊和烟囱和谐的搭配在一起,周边点缀的是一些很有年头的海棠。天大冷的时候,住在附近的穷苦人家常常躲进候车室,偎在火炉旁过夜。

2015-10-16 -

第8期:800百年九达天衢路

介绍德州,人们经常用“九达天衢”、“神京门户”来形容其便捷的交通和重要的地理位置。其实,这表述的仅仅是德州近800年以来的历史状况。 自秦朝起,德州就有横穿全区的驰道,秦始皇东巡就是走的这条路。 《贾山至言》记载: “驰道广五十步,三丈而树,其外隐以金椎,树以青松。”到了隋唐宋时代,为了沟通对高丽、日本的联系,重新下大力气修建了驿道。但德州真正成为南北交通枢纽,还是始于1279年,这一年,元灭南宋,定都北京,距今不到800年。 陆有九省御路。北京到德州有两条路,一条是自北京经廊坊、杨村、天津、静海、青县、沧州、东光、吴桥入德州;另一条是自北京经固安、霸县、雄县、任丘、河间、献县、阜城、景县入德州。由德州南下,也有两条大路。一条是经历城、泰安、临河到达江苏。这一条还有一个分支,是从历城经益都、掖县到达蓬莱。另一条是经聊城、泰安、滋阳到达江苏省的铜山县,这条线是山东省通

2015-10-15 -

第7期:学前与鼓楼大街

学前大街是德州城内的一条主要干道。学”指的就是德州学宫,据史料记载,德州学宫最初设立于元至元三十一年(1294年),为知州秦政所建,在德州城外东南方向八里左右的地方,明洪武十年(1378年),知州阎九成将学宫迁移到了目前德州监狱的位置。据此可以得知,学前大街应该是那时候设立的。这条路北起学宫东侧的奎星楼,南接南关外的玉皇阁,进入通平原的大道,与今天的解放路基本一致。德州的魁星楼建于顺治九年,原在南门城楼上,康熙十八年,知州佟淮年建董颜合祠的时候,迁移到了德州学宫东侧的文昌阁上。在1935年规划的85条街巷中,代替学前大街出现的分别是:南门内大街、预备仓街、当铺街、二郎庙南街、二郎庙街、王家角街以及步云街、升平街的一小部分。 鼓楼大街应该是德州史志上记载的最早的一条路。从学宫后面的北关起,经卫升街(升平街)、马道街、水市街、向城街、吕家街,而后沿西门内街出城,进入南北大道,也就是今天的迎宾路。鼓楼大街因“钟鼓楼”而设,德州的钟鼓楼历史悠久。与德州学宫一样,德州钟鼓楼为知州秦政建于至元三十一年(1294年)。

2015-10-15 -

第6期:大商号集中的喧哗角

喧哗角。俗称旋风角,大体位于今天的银座中心店位置,当铺街、招商街、预备仓街、南门里街在此交汇。附近商铺林立,摊点众多,叫卖声从早到晚不绝于耳,由此得名。 清末民初,德州的州道、县衙及官绅都居集中在城里,较大的商号也多集中在这一带。从这里往东,是旧州署、监狱、法院和户部后街,消费能力很高。从南门到这里是南门内街,集中了李家大院、卢家大院、魏家大院等豪宅,两边有又一村包子铺、鸿盛魁、东合成、振兴号、源祥号、庆聚祥、德庆成等门店。建于1927年的九章号棉布店,经理王维山,店面在南门内路西,沿街修有20余米长的廊檐,很是气派,该店一直经营到1956年公私合营。据1949年的统计,南门里街仅德义兴、庆祥昌等杂货铺就有13家。喧哗角的东南角是德玉成杂货店,西南角是红砖二层鸿盛楼饭馆;由此向北是旧时的当铺街,1931年,当铺街路西开设了第一楼饭店,经理李凤朝,这是德州第一家营业用楼房,路西还有恒德堂药店、邮政局。

2015-10-15 -

第5期:大小海子七十二处

大运河穿城而过,使得德州水网密布,河渠纵横,具有独特的北方水乡特色,成就了水上明珠之名。 德州人管池塘叫海子,大一点的叫大海子,小一点的叫小海子,除去这个统称,不管大小基本都没有它们自己的名称,人们只能就着附近的地名称作某某地的海子,如:九道弯海子、劳改队海子,北小市海子、妈妈崖海子等,海子就是德州人生活的一部分。当年有大小海子72个,总面积达2.5平方公里,比德州城占地面积的一半还多,总蓄水量近300万立方。不仅点缀了城市,更起到了蓄水防涝的作用。诗人程先贞曾赋诗:“屯氏犹然是旧河,一湾古水不扬波”。 德州的海子不是死水,是通过地下涵道串联在一起的,不仅净化了水质,更是当年市区防洪排涝的主要力量。每年雨季来临,多余的水就会通过海子流入京沪铁路护路沟,在桑园镇汇入宣惠河。到了冬天,特别是快过年那阵,海子都结了厚厚的冰,就成为小孩子们的游戏的最好去处。坐在自制滑板上自由滑的,用鞭炮炸冰窟窿的,骑自行车的,笑声、尖叫声,汇成了十足的年味。

2015-10-15 -

第4期:繁华落尽振河阁

振河阁与雁塔是一对孪生兄弟,明万历四十年(1612年),山东巡抚黄克缵命济南同知孙森大修德州城,加高城墙,挖浚壕沟,同时建设了雁塔和振河阁。 振河阁大体位于目前迎宾路市场西门附近。当年特意将该段城墙加宽5尺,加长30尺,城墙顶部呈“凸”字形平台,振河阁就建在这个平台上。振河阁,砖木结构,两层方形,四周环廊,廊内木栏相绕。由阁内底层登木梯,可达顶层。“飞楼翼然,俯瞰卫水”(乾隆德州志)。 清雍正以前,流经德州的运河并不是现在的河道,而是从城西南的豆腐巷村,拐向东北,靠近德州城,在大西门外北折,顺着城下的古驿道西侧向北流去,到了城墙的西北角,又折向西北,形成了一个大大的“U”字形河道。因此振河阁直如立于大运河边。站在廊栏内,俯瞰城内,炊烟袅袅,店铺、人流历历在目;远眺运河,白帆点点,百舸争流,向德州城驶来,近而又绕城北上,与驿道上人流相辉映,川流不息。美不胜收,被称为全城胜地。程先贞在《秋日登州城西楼》这样写道:“城尖飘渺挂飞楼,极目天涯一望收。”为感谢山东巡抚黄克缵对德州城的修缮,当年振河阁一度被当做其纪念地。

2015-10-15 -

第3期:德州雁塔

明万历四十年(1612年),山东巡抚黄克缵命济南同知孙森大修德州城,加高城墙,挖浚壕沟,同时建设了雁塔。 这是继明洪武三十年建设以来德州城的第一次大修,据陈亮采《修德州城记》描述:由于德州地处平原,木材及石料均需外运,因此最初工程预算了金钱五万,工期三年。后大家集思广益,全部物料从渤海湾经大沽口入天津,然后顺运河而上,到达德州,预算和工期一下子缩减了三分之一。 雁塔建在东南角的城墙上面,也就是目前的东方红路德城区工商银行附近。内部为三层,外部为八角七层,楼阁式砖石结构,塔高三十米,塔基每面三米,共六面,逐层收缩,层外出短檐,檐下砖砌斗拱。每层交错开窗,塔尖为葫芦状。内部为空筒式结构,设蹬道,绕内壁盘旋而上。整个建筑造型简洁稳重,比例协调适度,格调庄严古朴。 唐朝新中进士,均在西安慈恩寺中的大雁塔内提名,因此历代以“雁塔题名”代称进士及第。德州的雁塔,也是如此功能。塔的腹部中空,如同一座房屋,四壁镶嵌石板,用来镌刻德州籍进士和举人的名字。塔中从明洪武二十七年德州第一名进士刘?谦开始,一直记录到崇祯十六年的最后一名进士荣尔奇,总共有61人。

2015-10-15 -

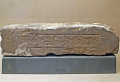

第2期:“漂来的北京”与德州的砖

明定都北京,从建都城使用的物料到日常起居饮食,都依赖运河转运而来,有 “漂来的北京”之说。如今,在德胜门箭楼的军事城防文化展上,有一件特殊的展品——城砖,在这块砖的长侧面刻有阴文楷书:万历四年德州营造,从这可以看出,德州因运河与北京紧密相连。《德州志》记载,“明洪武三十年(1397年),在今德城区南黄河涯伙房、窑上村一带设窑烧砖截断大运河一段河弯,修筑完成了德州卫城。永乐九年(1411年)(德州)州治自运河河西迁至德州卫城内。”现黄河涯的窑上、前仓、伙房等遗址均为“洪武三十年砖不足于城南开窑烧砖”时留下的故址。德州砖窑系群体窑,窑址范围南北长约1200米,东西宽约500米,占地面积60公顷,烧制成的砖有方形、长方形两种,均系灰蓝色。方形砖边长46厘米,厚10厘米;长方形砖长46厘米,宽23厘米,厚10厘米。

2015-10-15 -

第1期:设卫筑城600年

岁月的河,在德州身边流淌,许多事情历经风雨,洗却铅华,都已经淡出了人们的记忆,但是德州卫始终没有被遗忘,因为她是德州筑城之始。 德州城原为土城,修筑于三国时期的魏泰和年间(公元227—233年)。后虽经历代修葺,但因年代久远,至明代时期已严重坍塌。 明朝实行卫所制度,就是把大批的军队安置在地方上屯田,称卫所屯田。卫在明代是一种独立于行政系统之外的军事组织,每个“卫”的士兵数目均有定编,为5600人,下分前、后、左、右、中五个“千户所”, 卫所设卫指挥、千户、百户等官职。所有士兵都单独设立户籍,叫做“军户”。当时在的德州,为笼络“军户”,以维持统治秩序,保证运河畅通和防止水灾,统治者对军户采取了优抚政策,规定军户平时屯田自养,不服官差杂役,只管“修河打堤、拉纤挂柳、战时归队”。 德州卫设立于明洪武九年,据《德州志》记载,明代德州有110屯,从桑园北十里(北第四屯)到临清附近,近500公里,如此数量的驻军,反映了当时德州在军事上的重要性。

2015-10-09